|

|

抑郁症是最常见的精神心理疾病之一,已成为全球疾病总负担首位。目前主要的治疗手段是服用抗抑郁药物,但其存在起效慢、有躯体副作用等缺点,限制了在急重患者、青少年、孕期女性等特殊群体中的应用。抑郁症涉及大脑多个区域结构与功能的改变,主要表现为诸多脑区存在异常的神经活动模式。早期的动物研究发现:用电极直接刺激大脑的特定区域,可以快速改善抑郁相关的行为表现,提示人类有望通过调控特定脑区的神经活动来治疗抑郁症。

非侵入脑刺激技术被誉为当代脑科学四大技术之一,其原理是利用非侵入式声、光、电、磁等物理模态的手段,对脑中枢、周围和自主神经系统的神经细胞产生兴奋或抑制,从而调控神经组织的信息处理加工。其中,重复经颅磁刺激(rTMS)通过在特定脑区施加持续的交变磁场,诱发该区域的兴奋或抑制,是目前临床上应用最为广泛的、绿色、安全的脑刺激技术。自2008年起,利用rTMS刺激背外侧前额叶皮层(DLPFC)的技术被批准用于治疗抑郁症,拓展了“不吃药治疗抑郁症”的新疗法。然而,该方法产生疗效的具体机制尚未被充分解析。

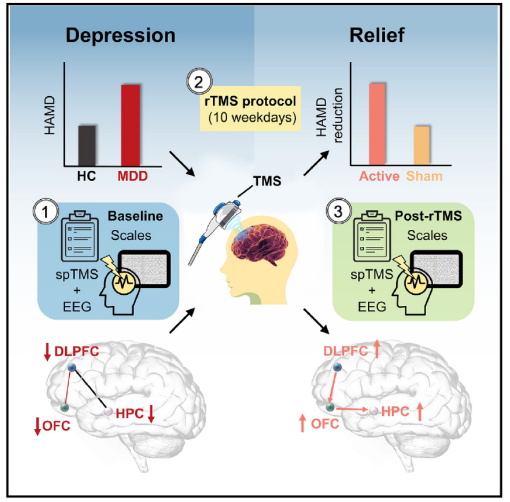

2023年5月31日,来自宁波市康宁医院(宁波大学附属精神卫生中心)周东升与国家精神疾病医学中心(上海市精神卫生中心)袁逖飞团队在Cell Press细胞出版社旗下期刊Cell Reports Medicine(IF=16.988)发表了以“Orbitofrontal cortex-hippocampus potentiation mediates relief for depression: a randomized double-blind trial and TMS-EEG study”为题的研究论文,提出眶额叶皮层(OFC)-海马(HPC)环路功能增强是抑郁症缓解的关键神经机制。

研究者首先通过经颅磁刺激同步脑电(TMS-EEG)技术,结合脑区溯源分析,比较了健康对照与抑郁症患者的脑区兴奋性及功能连接差异。发现抑郁症患者出现DLPFC、OFC与HPC等区域的兴奋性下降,和DLPFC-OFC的功能连接受损。预测分类模型发现,刺激位点以及OFC的区域兴奋性是区分健康对照与抑郁症患者的关键因素。值得注意的是,该研究还发现DLPFC与HPC的功能连接在干预前后无显著变化,表明HPC区域兴奋性的增加并不是通过直接改变DLPFC-HPC的功能连接所导致。后续的计算模型分析进一步发现,OFC区域是介导DLPFC刺激影响HPC功能重塑的关键机制,主要由低频神经振荡(如delta、theta等频率)所驱动。这些发现指出了抑郁症缓解的关键脑区机制及伴随的神经活动重塑模式,也为未来实施个体化精准干预提供了可行性靶点和客观评估的生理指标。

韩思竹博士和黎兴兴博士生为该研究的共同第一作者。周东升主任、袁逖飞教授为通讯作者。Cell Press细胞出版社公众号特别邀请周东升主任、袁逖飞教授接受了专访,周东升主任指出药物是治疗抑郁症的常规手段,但其起效慢,容易带来不良反应。跟药物治疗比,心理治疗需要充裕的时间和足够的耐心,且治疗费用较高,部分患者难以承受;此外,心理治疗也可能让患者产生焦虑感或其他强烈的情绪体验,部分患者难以处理与应对。相比于药物和心理治疗,神经调控技术主要的优势是安全,无副作用,对青少年和孕妇等特殊群体很友善。神经调控技术通过物理手段对中枢神经系统、周围神经系统和自主神经系统邻近或远隔部位的神经元或神经网络信号的转导发挥兴奋、抑制或调解的作用,从而改善患者的抑郁症状,提高患者神经功能。神经调控技术可实现对疾病的精准诊断和治疗,减少药物使用,促进疾病康复,丰富临床治疗技术。袁逖飞教授指出,基于我们的发现,我们将会首先验证OFC作为神经调控靶点干预抑郁症的有效性,并构建基于OFC神经活动的抑郁症疗效预测模型;进一步,我们希望扩大样本量,联合多中心共同探索抑郁症的脑网络异常改变,以针对抑郁症不同亚型建立新的干预模式。